企業価値評価(バリュエーション)とは?M&Aで用いられる手法、算定方法を解説

M&Aにおける「企業価値評価」とは、文字通り 企業全体の価値を評価 することを意味します。

本記事では企業価値評価の枠組みにおいて、特に「株式価値」の算定に着目してご紹介しますが、まずは「企業価値」「事業価値」「株式価値」の意味するところの違いを、しっかり区別しておきましょう。

この記事のポイント

- M&Aにおける企業価値評価は、企業全体の価値を算定するプロセスで、株式価値を求めることが特に重要である。

- 評価手法には「コストアプローチ」「マーケットアプローチ」「インカムアプローチ」があり、中堅・中小企業では「コストアプローチ」が基本とされる。

⽬次

企業価値評価(バリュエーション)とは?

「企業全体の価値」とは、 企業が保有する資産の価値 だけでなく、 企業が今後創出すると見込まれる収益力、及びその源泉となる無形資産 をも含めた価値を指します。これらは以下のように言い換えることができます。

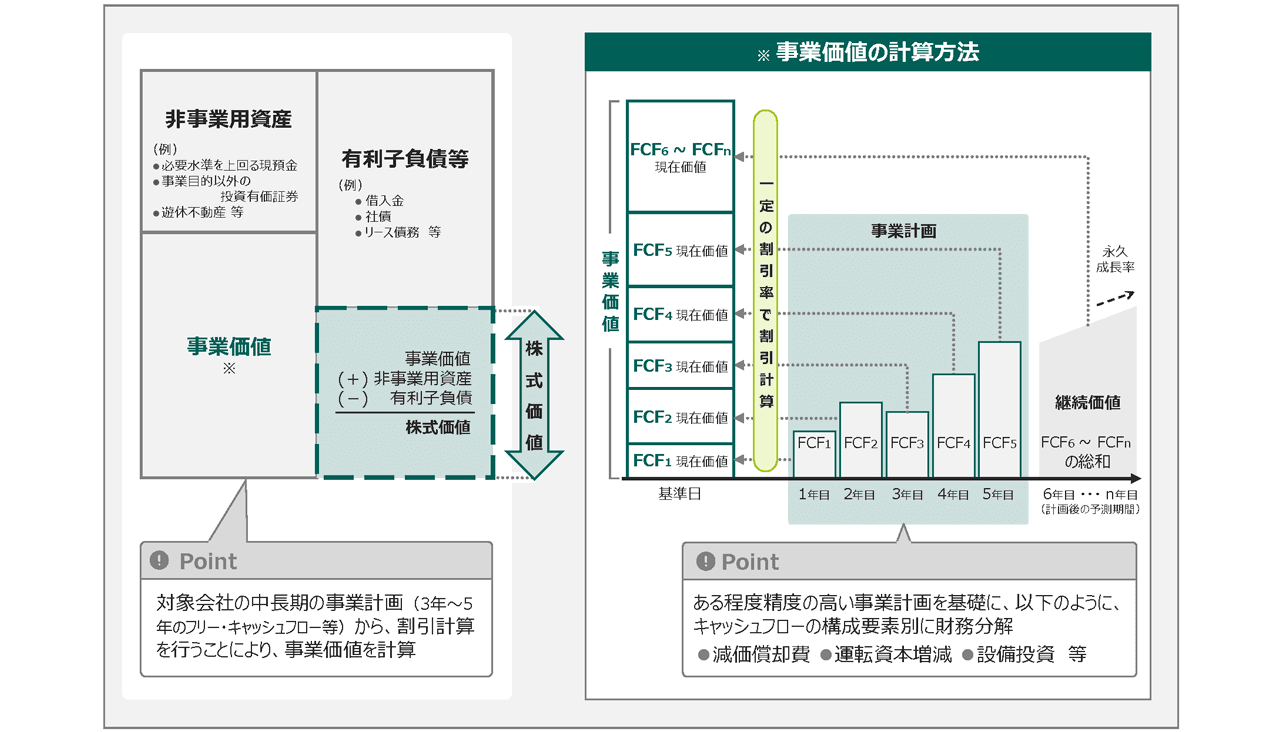

この「企業価値」から、有利子負債など、株主以外の債権者に帰属する「他人資本」を控除したものが、株主に帰属する株主価値、すなわち「株式価値」です(下図の右下部分)。M&Aにおいては、この 株式価値をいかに求めていくか が、特に重要となります。

税務上の株価とM&A時の株価の違い

非上場企業は、上場企業のように市場株価が存在しないため、例えば以下のような場面で株価算定が必要となります。

・事業承継で株式を譲渡する時

・相続で株式取得を行う時

・増資や自己株式の取得など資本取引をする時

・組織再編で合併比率の算定等をする時

・ストック・オプションを発行する時

・M&Aを実行する時

本記事をご覧の方の中には、これまで銀行や会計事務所の担当者から、将来の事業承継や相続税のことを見据えて、会社の株価を算定していただいた方がいらっしゃるかもしれません。

あるいは、すでに先代であるご両親から株式を相続するにあたり、会社の株価を税理士に算定してもらった経験のある方もいらっしゃるかと思います。

この場合に算出される会社の株価は「 税務上の株価 」です。つまり、財産評価基本通達に基づいた株価であることが通常です。

これらの株価算定の目的はあくまで『課税の公平』を目的としており、M&Aをはじめとする第三者との取引価格(株価)とは異なります。

このように、 「税務上の株価」と「M&A時の株価」は全く異なるアプローチで算定され、異なる評価結果(株価)になります 。

そのため、M&Aを検討する際は、税務上の株価ではなく、M&Aを目的とした株価を専門家に算出してもらい、把握しておく必要があります。

企業価値評価はなぜ必要?

M&Aで、あらかじめ企業価値評価を行う目的は「交渉をスムーズにする」、「対象企業の経済的実体を把握する」の2点です。

企業価値評価の重要性(売り手)

非上場企業を譲渡する場合、対象企業の株式価値を決定する必要が生じます。売り手、買い手の両者が交渉し、最終的に合意された価格に基づき取引が行われることになりますが、ここで一つ問題が生じます。

売り手側としては、高い金額で譲渡できればそれに越したことはないでしょう。もしくは、楽観的な金額を希望株価としたり、今後の人生設計で必要な金額をそのまま希望株価とするケースもあります。

しかし「理論的価値(後述の評価手法により理論的に導きだされる価値)」や「相場」よりも明らかに高額な金額で譲渡することにこだわると、お相手探しは難しくなります。

そのため、対象企業の実態を分析した上で「理論的価値」や「相場」を基準に、 自社の株式を最低限いくらで譲渡すべきか 、売り手側の譲渡オーナーは自社の株式価値の目安を把握しておく必要があります。

企業価値評価の重要性(買い手)

一方、買い手側は、抑えた金額で譲り受けることができれば、それに越したことはありませんが、「理論的価値」や「相場」を把握せず、ひたすら金額を抑えて買収することにこだわれば、他の競合会社に対象企業を買収されてしまい、M&Aの機会を逃しかねません。

反対に、必要以上に高額な金額で買収した場合、投資に見合ったリターンが得られず、M&Aが失敗に終わることも考えられます。買い手が上場企業の場合、買収対価の妥当性について説明責任が問われます。

これらの観点からも譲渡対象企業の「理論的価値」や「相場」を把握したうえで、買い手側は いくらまでなら対価として支払えるか を検討する必要があります。

また、対象企業の全てを譲り受ける場合、企業の「負債」も実質的に買い手が引き継ぐことになります。

その場合、「負債」は帳簿に計上されている買掛金や有利子負債のみならず、未計上の引当金や潜在的な簿外債務までも考慮する必要があります。つまりM&A時に買い手は、 対象企業の経済的実体を把握するため、 企業価値(=株式価値+負債価値)を算定しておく 必要があります。

以上の事から、M&Aの交渉を進める上で、対象企業の「理論的価値」や「相場」をふまえた企業価値評価額を把握しておく必要があると言えます。

企業価値評価のアプローチ手法

企業価値は事業価値と非事業用資産を加えたものです。そして、企業価値から、有利子負債など「他人資本」を控除したものが「株式価値」です。

この株式価値、すなわち企業価値の求め方として、企業価値評価の理論(バリュエーション理論)においては、大きく3つの評価アプローチがあります。

コストアプローチ(時価純資産+営業権法など)

現在の正味財産に着目したアプローチです。主に評価対象企業のB/Sの「財産的価値」及び「純資産価値」に着目して価値を評価します。

メリットとしては「客観的」であり「実態B/Sの把握が可能である」点がある一方、デメリットとして「収益性を加味しにくい」、「相場を反映できない」点が挙げられます。

マーケットアプローチ(マルチプル法など)

業種など類似企業の株式市場での相場に着目したアプローチです。

具体的には上場している同業の類似企業や、過去のM&Aの類似取引事例など、「類似する企業・事業・取引事例の各種財務指標」と比較することによって相対的な価値を評価します。

メリットとしては「取引相場に近い」「トレンドを反映できる」点がある一方、デメリットとして「類似する企業の選択が困難」「中小企業の多くは上場企業との違いが大きい」という点が挙げられます。

インカムアプローチ(DCF法など)

将来の収益性に着目したアプローチです。 対象企業において将来見込まれる利益やキャッシュ・フローに基づき価値を評価します。

メリットとしては「投資判断という意味で最も理論的である」点がある一方、デメリットとして「将来利益の予想や割引率の決定が困難、恣意性が入りやすい」ことや「評価理論が難解である」点が挙げられます。

各手法の計算など詳細は後述しますが、いずれの評価手法も一長一短があり、いずれかの手法が特に優れている、というものではありません。

どの手法を採用するかについては、対象企業の特性等を総合的に勘案して決定することが一般的です。また、大企業など一定以上の規模を誇る企業の場合、複数の評価手法を用いて慎重に価値を算定することが一般的です。

非上場の中堅・中小企業M&Aの企業価値評価手法とは?

上場企業同士のM&Aでは、将来の収益獲得能力を評価額に適切に反映できる「インカムアプローチ」が採用される傾向にあります。また、上場企業では類似する企業を比較的容易に見つけられるため 「マーケットアプローチ」も併用されるケースが多くあります。

それでは、非上場の中堅・中小企業に適した企業価値(株式価値)の評価手法は何が挙げられるのでしょうか。まず、非上場の中堅・中小企業と上場企業の違いを押さえておく必要があります。

例えば、非上場企業には当然ながら市場株価が存在しません。

また、非上場の中堅・中小企業は上場企業が作成する決算書の水準(企業会計基準ベース)で作成されているケースは少なく、また、公認会計士や監査法人による厳密な財務諸表監査も通常行われていないため、 決算書の正確性・信頼性は上場企業の決算書に比して低い と言えます。

決算書に会計処理の誤処理や資産の時価評価が不十分な項目が潜んでいるかもしれません。粉飾や利益調整が行われている可能性もあります。買い手は対象企業の決算書を見ただけでは、安心して検討することが難しいことがご想像できるかと思います。

したがって、非上場の中堅・中小企業のM&Aにおいては、 B/SやP/Lを明らかにした上で、それらを企業価値(株式価値)評価に反映する手法 が望まれることになります。

その点において、3つの評価アプローチのうち 「コストアプローチ」 が基本となります。

「コストアプローチ」が基本となる理由

非上場の中堅・中小企業M&Aでコストアプローチが基本となる理由は以下の通りです。

企業実態を評価結果に反映することができる

コストアプローチは、主に評価対象企業のB/Sの財産的価値、及び純資産価値に着目して価値を評価する手法です。その中でも「時価純資産+営業権法」という手法が最も用いられます。

「時価純資産+営業権法」とは、時価ベースの資産と負債の差し引きで求められる「時価純資産」に企業の収益力の源泉である「営業権」を考慮することで、単なる清算価値あるいは再調達価値のみならず、 将来の価値を加味した継続的な価値を表す 方法です。

つまり「 現実の財政状態と経営成績をバランスよく反映させることができる方法 」とも言えます。

前述の通り、一般的に中堅・中小企業の決算書は、正確性・信頼性が上場企業と比較して低い傾向がありますが、この「時価純資産+営業権法」は、実態を反映した時価純資産や正常収益力を算定していく過程で、企業実態を評価結果に反映することができます。

実は、こうした同様の分析は、M&Aディールの終盤に、買い手が外部の専門家に依頼して実施する買収監査(財務デューデリジェンス)でも実施されます。

それでは、もし買収監査(財務デューデリジェンス)で多額の含み損や架空在庫、簿外負債、粉飾などが発見されたらどうなるでしょうか?当然ながら、交渉が破談になる可能性が考えられます。

したがって、M&Aディールの初期段階でこうした分析を早めに済ませ(プレデューデリジェンスの実施)、 実態を反映した時価純資産や正常収益力を算定 した上で、株価目線を持っておくことが非常に重要になります。

評価理論が当事者に理解しやすい

また、評価理論がM&A当事者にとって理解しやすく客観的である点もコストアプローチがよく用いられる理由となります。

会社財産のうち、株主の持ち分(株主持分)は、B/Sの純資産の部を見ればわかります。純資産の部は、会社設立時に拠出した元本である「 資本金 」と、その後の企業活動から生み出された利益の余剰、すなわち果実である「 剰余金 」の合計と表現することができます。

・利益を役員報酬や配当等で社外流出させている→ 株主持分の価値は下落する

つまり「純資産価値が増減すれば株主持分の価値も増減する」ということです。

M&Aで株式譲渡のスキームを用いる場合、株式の譲渡(=株主持分の譲渡)に伴い、純資産価値が移転することになるため、株式の価値は純資産の価値であると言えます。

企業評価の理論(バリュエーション理論)は難解なものがありますが、上記の理論は非常にシンプルでわかりやすい話かと思われます。この理論を理解し、現実的な目線で相手企業と交渉することが大切です。

譲渡を検討されているオーナーの皆様は、ぜひ一度自社の*B/Sの純資産の部の額を確認してみてください。時価でなく、あくまで簿価ベースの金額にはなりますが、一定の株価目線のベースとなるはずです。

コストアプローチ以外の評価手法の場合

中堅・中小企業の評価にコストアプローチ以外の手法、すなわち「マーケットアプローチ」と「インカムアプローチ」は採用できないのでしょうか。

結論から言うと、中堅・中小企業の評価においてこの2つのアプローチは採用できるものの、限定的な活用となります。

マーケットアプローチを採用する場合

「マーケットアプローチ」は実際の相場感やトレンドを反映できる手法ですが、これを採用するためには「同業の類似企業」を見つけることが前提となります。

ところが評価対象となる中堅・中小企業の事業に類似する上場企業は、想像以上に限定的です。また、事業が類似していたと、企業規模が全く異なるため、同列に比較することが非常に困難であるケースが多くあります。

類似取引についても、一般に公表されている中堅・中小企業のM&A取引のデータベースは存在しないため、現実的にデータ収集は困難な傾向にあります。

このように中堅・中小企業においてマーケットアプローチを採用することは難しいことが多いのですが、

・企業価値(株式価値)の算定者が、中堅・中小企業のM&A取引データベースを保有する場合

のいずれかに該当すれば、マーケットアプローチによる評価を実施することが可能と考えられます。

日本M&Aセンターでは、グループの有する国内最大級のデータベースを用いて『取引事例法』を採用することができるため、いわば『相場』としての企業価値(株式価値)を算定することが可能です。累計10,000件を超える圧倒的な成約件数をもとに、適正価額を導き出すことができ、あらゆる業種の企業価値評価が算定可能となっています。

株価算定シミュレーションは、中小企業評価の専門会社である「企業評価総合研究所」が全面監修しており、M&Aの実態に則した試算が可能です。まずは、いくらで売却できるのか把握してみませんか?

インカムアプローチを採用する場合

「インカムアプローチ」は過去の実績よりも将来性を見ていくため、投資判断という意味では最も理論的な評価手法ですが、この手法を採用するには、少なくとも3~5年の信頼できる精緻な事業計画が必要となります。

ところが中堅・中小企業では事業計画を作成していないケースが多いという問題があります。また、作成していた場合も、その内容が精緻ではないことも少なくありません。例えばM&A時に退任を予定するオーナーが作成したため、達成可能性に疑義が残るケースが多く見られます。また、評価者の恣意性や主観性が入る余地が大きいため、評価者により算定結果が大きく異なる可能性があるという問題があります。

そのため、「IPO準備企業など精緻な事業計画を作成できている」「具体的な出店計画や増産計画の予定があり、事業計画のエビデンスが充実している」「譲渡オーナーがM&A後も引き続き事業に関与する予定で、事業計画の達成可能性について一定の蓋然性が認められる」ののいずれかに該当すれば、インカムアプローチによる評価は可能と考えられます。

儲かっている?儲かっていない?「正常利益」の算定の重要性

いずれの評価手法を採用するにしても、「正常利益」の算定は非常に重要です。

「正常利益」とは、企業あるいは事業の 平常時における継続的な収益力(正常収益力)に基づく利益 を指します*。

例えばP/Lを一見するとあまり利益が出ていないように思われても、実は多額の役員報酬が支払われていたり、多額の節税目的の保険に加入していたり、私的な費用を計上していることにより、実質的な利益はきちんと出ていることがあります。

逆に、たくさんの利益が出ているように思われても、役員報酬をほとんど支給していなかったり、利益の大半が含み益のある資産の売却益であったりして、本業の利益として表れていないことがあります。

M&Aを実施する上で、買い手は「対象企業の本業はきちんと儲かっているのか」を見極める必要があり、この「正常利益」は企業価値(株式価値)にダイレクトに影響します。

正常利益の算定イメージ

それでは「正常利益」はどのように算出するのか見ていきましょう。

企業の利益に主に以下のような調整を加え算出していきます。

・事業に必要不可欠でない経費の除外

・M&A後発生しなくなる損益の除外+M&A後発生することが見込まれる損益の加算

・恣意的な利益調整項目の除外

具体的な修正内容は以下の通りです。

| 対象 | 概要 |

|---|---|

| 特別損益項目や営業外損益等 | 非経常的・臨時的損益はなかったものとして加減算します。 |

| 役員報酬 | 対象企業の実際報酬額ではなく標準的な役員報酬額に置き換えます。 実質的に利益の配分に近い意味を持つ役員報酬を標準的な金額等に修正しないと、役員報酬を多く支払っている企業の収益力が、過小評価されるためです。 |

| 節税目的の役員保険や多額の接待交際費・私的経費等 | 事業に必要不可欠でない経費として控除します。 |

| 兄弟会社との取引による損益や、オーナー個人との賃貸借取引にかかる損益など | M&A後発生しなくなる見込みの場合には損益から除外します。 一方で、一定の業務を家族が実質無給で行っていた場合や、オーナー個人所有の不動産を対象企業に無償で賃貸していた場合には、M&A後に相応の費用が発生するものとして加算します。 |

| 粉飾や過度な節税等 | 恣意的な利益の過大、あるいは過少計上がある場合は当該影響を除外します。 |

このようなプロセスを経て、企業あるいは事業の平常時における継続的な収益力(正常収益力)に基づく正常利益を算出していきます。

企業価値評価で押さえておくべきポイント(売り手)

企業価値評価で譲渡オーナーが意識しておくべきポイントは、以下の通りです。

正常利益ベースで高い収益力がある

正常利益ベースで、高い収益力が将来にわたり安定的に持続することが見込まれるのであれば、いずれの評価手法においても基本的に高い営業権がつき、それに伴い株価も高くなります。

コストアプローチ(時価純資産+営業権法)の場合は、ダイレクトに『営業権』にその価値が反映され、マーケットアプローチやインカムアプローチの場合は、事業価値を通じて株価に反映されることになります。

また、収益力(金額)だけでなく、「収益性」が高い場合には特に営業権が高くつくことになります。

収益性の指標の一つにROA(総資産利益率:Return On Asset)があります。ROAは「企業に投下された総資産(総資本)が、利益獲得のためにどれほど効率的に利用されているか」を表す指標で、利益を総資産額で割ることで求められます。

例えば、同額の利益を生み出している2つの会社(A社とB社)があるとします。

A社は総資産額が大きく、B社は小さい場合、どちらが優れている会社といえるでしょうか? 答えはB社となります。

なぜならB社はA社よりも総資産が小さい=投下資本が少ないにも関わらず、A社と同額の利益を生み出しているため、B社はA社よりも効率的に総資産を利用していると言えます。

日本M&Aセンターでは、時価純資産+営業権法によるコストアプローチにおいて、このような収益性の高さを営業権に反映する手法を取っていることから、A社よりもB社の方が営業権を高く算定されるようになっています。

純資産(内部留保)が厚く、有利子負債等が少ない

純資産(内部留保)が厚く有利子負債等が少ない場合、株価は高くなる傾向があります。

コストアプローチでは(時価)純資産をベースに考えるため、B/Sの純資産額が多ければ株価も高くなる傾向にあります。当然、配当や役員報酬で内部留保を抜いている場合にはその分株価が低くなります。

マーケットアプローチやインカムアプローチの場合、事業価値を算定し、非事業用資産があれば加算し、有利子負債等を控除することで株式価値を算定します。したがって、有利子負債等が少なければ株式価値も高くなります。

反対に、事業価値が高く算定されたとしても、設備投資等のため金融機関からの借入が多額にある場合は、株式価値が想定よりもつかない可能性もあります。

含み益のある資産を多く保有している

含み益のある資産を多く保有有している場合、株価は高くなる傾向があります。「含み益がある資産」の代表例は、上場有価証券、土地、保険積立金です。

特に「土地」は会社が取得してから長期間経過していることがあり、数十年も前の創業時代に取得した土地である場合には、多額の含み益が出ていることがあります。そのような場合には、時価純資産が高くなるため株式価値が高く算定される傾向にあります。

一方でバブル時代に高値で取得した土地などは、多額の含み損が出ることもあり、その場合には株式価値が低く算定されます。

高い株式価値=良い会社なのか

高い株式価値が付く会社は良い会社でしょうか?もちろん売り手にとっては高い株価がつくに越したことはありません。

但し「良い会社」を「高い正常収益力を有する会社」と定義づける場合、高い株式価値が付く会社は全て「良い会社か」というと、必ずしもそうとは限りません。

正常利益ベースで「高い収益力が将来も安定的に持続することが見込まれる」のであれば、いずれの評価手法においても基本的に高い営業権がつき、それに伴い株価も高くなります。

ただし、そうでない場合も高い株価がつくケースがあります。それは「純資産(内部留保)が厚く有利子負債等が少ない(ネットキャッシュが多額)」場合です。こうしたケースでは純資産が多額な分、正常利益が十分でなくとも株価が高くなります。

ネットキャッシュが潤沢な会社、すなわち『キャッシュリッチ』な会社は、一見「良い会社」に見えるかもしれません。確かに財務の健全性・安全性という観点で見れば良い会社ですが、M&Aにおいては必ずしもそうではありません。

なぜならば買い手からすれば「高額なお金で『お金をたっぷり持っている企業』を買う、つまり『現金で現金を買う』」に等しく、経済合理性に欠ける行為となるためです。

そのため、買い手側としては「余計なキャッシュの分だけ高値がついている会社は買いたくない」となります。もちろん、このようなケースにおいては配当、退職金、事業譲渡、会社分割など手当てする手段はいろいろありますのでご安心ください。

仮に株価が高く算定された場合、その要因が以下いずれによるものか見極めることが重要になります。

②純資産(内部留保)が厚い(=純資産額が高い)

M&Aの観点では「対象企業(売り手)の本業の収益力の高さ」が重要になるため、①正常利益が高い(=営業権が高い)ことで、株価が高い方が魅力的な企業と言えます。

企業価値評価で押さえておくべきポイント(買い手)

M&Aで対象企業の企業価値評価について、買い手が意識しておくべきポイントは、以下の通りです。

M&A株価(投資額)の考え方

買収を検討する買い手は、一般的に投資額の予算内におさまる範囲で対象企業を検討します。

例えば、仮に投資予算が株価5億円である買い手が、株価10億円の会社を提案された場合、どうなるでしょうか。

投資予算の2倍に及ぶため、検討の俎上に乗らないと考え棄却されてしまうのでしょうか。実際は、必ずしもそうとは限りません。

「コストアプローチ」を前提に株価を考えた場合、株価は「時価純資産+営業権」で算定されます。

株価が高く算定されている場合、前述の通り

②純資産(内部留保)が厚い(=純資産額が高い)

いずれが要因になっているのかを確認する必要があります。

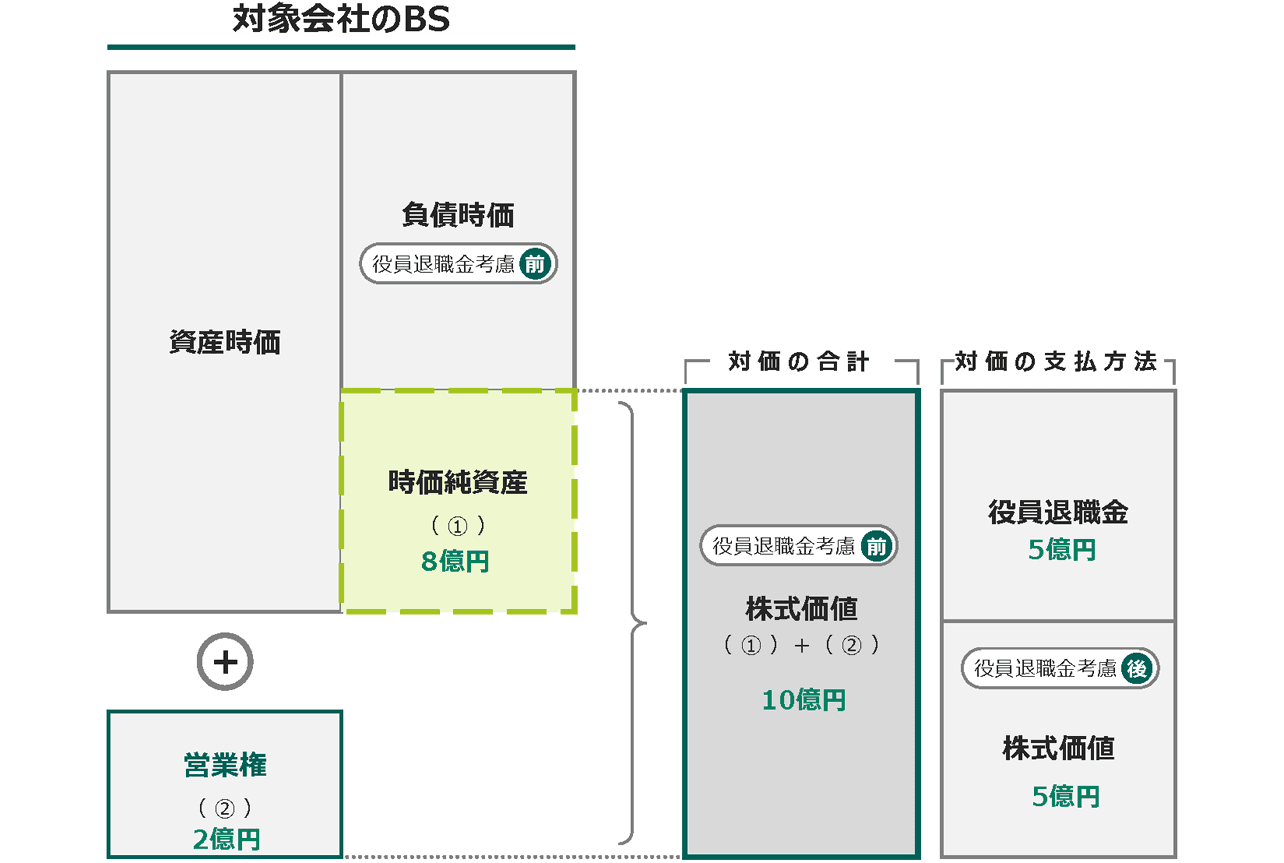

②の純資産(内部留保)が厚い(=時価純資産額が高い)ことにより、株価が高く算定されている場合には、M&A実行時に退職金等で内部留保を利用することにより、買い手側の負担額を大幅に引き下げることが可能です。

先ほどの「株価10億円の会社」の内訳が「純資産8億円+営業権2億円」だと仮定します。

そして会社財産として、キャッシュやその他非事業用資産を合計5億円程度保有しているとします。

この場合、5億円分の資産を譲渡オーナーがM&A後に退職する際、退職金として支払う事により、純資産は「8億円-5億円=3億円」になります。

買い手が実質的に負担する額は、退職金考慮後の「純資産3億円+営業権2億円=5億円」となります。

つまり、結果として投資予算枠に収まることになります。これらを図示すると以下のようになります。

このように 工夫を重ねる事により、買い手の負担額を抑えながら、売り手の希望価格を叶える という、一見相反する効果を実現することが可能になります。

したがって、買収を検討する場合は、投資予算を大きく上回る譲渡案件を提案されたとしても、すぐに棄却してしまうのではなく、提案してきたM&A仲介会社に工夫の余地がないかどうか、ご相談いただくのがよい*と考えます。

株価と投資判断基準について

M&Aは成約がゴールではなく、M&A後が本当のスタートとなります。

「M&Aの成功」とは、見込んでいたシナジー効果が出ること、投資額に見合ったリターンが出ることです。そして成功したか否かを判断するために、買い手は投資判断基準を持つことが重要になります。

M&Aにおける投資判断基準とは、「 会社を譲り受ける際にいくらまでなら出せるか、出してもいいか 」の判断基準です。

その基準に照らし合わせて検討することで、対象企業の株価が割高なのか割安なのか判断がつきますし、実際の価値以上で企業を譲受けてしまうリスクを回避できます。

M&Aを頻繁に実行している企業の多くは、独自の投資判断基準を設定して慎重に案件を検討しています。

しかし、上場企業が行う大型のM&A案件では、対象企業を非常に高値で譲受けている場合が少なくありません。その理由の一つに、世界的にM&A競争が過熱化する中「高値でないと買収できない」という状況があります。

世界全体でみると大型案件では、EBITDA倍率(買収コストを何年で回収できるかの指標)は少なくとも10倍以上になっています。例えば2016年に実施されたソフトバンクグループによる英半導体設計大手アーム・ホールディングの買収に至っては、EBITDA倍率が55倍超と非常に高いコストを支払っています。

このように、企業は独自の投資判断基準を持つことも重要ですが、魅力的な案件を確実に譲受けるには M&Aの「相場」を把握しておく ことも重要と言えます。

それでは具体的にM&Aにおける投資判断基準とはどのように設定するのでしょうか。基本的には「あらかじめ定めた投資回収年数あるいは投資利益率(ROI: Return On Investment)を満たすか」が基準となります。

この基準の定め方は、企業あるいは経営者によって様々ですが、 投資回収年数については早ければ早いほど 、 投資利益率については高ければ高いほど 厳しい投資判断基準*、ということになります。

例えば

・事業価値(≒株式価値)が1000

という譲渡案件があると仮定します。この案件のEBITDA倍率は[1000÷100=10倍]となります。

言い換えると10年で投資回収できる案件ということになります。

この時、買い手独自の投資回収基準として「EBITDA倍率8倍までの案件しか投資しない」と決めていた場合、当該案件は「投資判断基準に照らして割高案件」と判断され棄却されることとなります。

一方で、対象企業の属する業界のM&A取引相場が「EBITDA倍率9倍~11倍」で取引されている場合、当該案件は「相場に照らして適正水準の案件(=割高案件ではない)」ということになります。

このように、 M&Aで投資判断を行う上では「独自の投資判断基準」だけでなく、「相場・トレンド」の両方を押さえておく必要 があります。

ただし、中堅・中小企業のM&Aにおいては、独自の投資判断基準を持たない買い手が多くいると考えられます。したがって、実務上は「相場・トレンド」よりも高いのか、低いのかという観点で、対象企業の株価について割高感を判断していくことになります。また「相場・トレンド」は業種・業界によっても大きく異なります。

こうした「相場・トレンド」を反映できる評価手法が「マーケットアプローチ」です。その中でも特に中堅・中小企業のM&Aにおいては『取引事例法』(後述)が最も相場を反映できる手法になります。

企業価値評価・アプローチ別の計算方法

前述の通り、企業価値あるいは株式価値の求め方として、企業価値評価の理論(バリュエーション理論)においては、大きく3つの評価アプローチがあります。

それぞれについて個別にご紹介します。

コストアプローチの分類

コストアプローチは以下のように分類されます。このうち中堅・中小企業のM&A実務においては「 時価純資産+営業権法 」が最もよく用いられます*。

| 簿価純資産価額法 | ●帳簿上の資産から負債を差し引いて株主持分を計算 ●簿価純資産価額法はシンプルな計算方法であるが、一般的に取得原価主義に基づき帳簿上記載されている資産・負債の額は、現時点の価値を表示しているとは言いがたく、株式売買取引目的で株式価値を計算する局面で直接利用されることは少ない。重要性の小さな子会社株式の計算等で利用される。 |

| 時価純資産価額法 | ●企業の資産、負債を時価評価して差額の時価純資産価額を株主持分として計算する方法 ●時価純資産価額法による計算は、簿価純資産価額法よりも真の経済的実態を表していると言えるが、計算には一定の作業が必要となる。また、将来の企業価値を加味しているとは言えない。 |

| 時価純資産+営業権法 | ●時価純資産に、企業の超過収益力である営業権を考慮することにより、単なる清算価値あるいは再調達価値のみならず、将来の企業価値を加味した継続企業価値を表す方法 |

中堅・中小企業の決算書は前述の通り、会計処理の誤処理や資産の時価評価が不十分な項目が潜んでいる可能性が高く、粉飾や利益調整がなされている可能性も考えられます。

この点 「時価純資産+営業権法」 では実態を反映した時価純資産や正常収益力を算定していく過程で、企業実態を評価結果に反映することが可能です。また、企業評価の理論(バリュエーション理論)は難解なものがありますが、当該手法は*シンプルで分かりやすく客観性があるため、実務上よく用いられています。

ただし、相場やトレンド、将来の収益獲得能力を反映しづらいという側面がある点には留意が必要です。

コストアプローチ(時価純資産)の計算方法

時価純資産(+営業権)法で評価を行う場合、簿価純資産から修正を加えて時価純資産を算定していきます。

この時の計算の流れは以下の通りです。

①企業会計基準ベースに修正する

中堅・中小企業の決算書は税金計算目的で作成されている場合が少なくありません。そのため、経済的実体を反映する意味では企業会計基準ベースに修正する必要があります。具体的には「現金主義」ベースから「発生主義」ベースに置き換えるなど、以下のような修正を行います。

・賞与引当金の計上

・退職給付会計に基づく従業員の退職給付引当金の計上

・減価償却過不足の修正 など

② 含み損益の検討

会計上は、取得時の原価で計上することに問題ありませんが、M&A時には時価ベースで、資産の価値を把握しておくべきものがあります。

主に以下の項目が時価への評価替えの対象となり、それぞれ時価あるいは回収可能価額に評価替えを行います。

・【保険積立金】解約返戻金額等へ評価替え

・【その他資産(回収不能債権、リゾート会員権、繰延資産)】回収可能価額へ評価替え

③税効果の検討

評価替えした時価と帳簿価額との差額が、M&A後の税負担あるいは節税効果をあらかじめ織り込もうとする処理です。

結果として、含み損益が純資産額の増減に与える影響は緩和されます。

例えば[簿価100][時価150]の土地があった場合、[含み益50]となります。

土地の売却等により、当該50の含み益が実現した場合[法人税等15]が課税され(実効税率30%とした場合)、会社には[税引後35]が手元に残ることになります。

したがって、将来発生するであろう[税負担額15]を繰延税金負債として認識し、その分、純資産を減額させる手当てが必要となります。反対に含み損がある場合には、節税効果として繰延税金資産を認識することになります。

これら取り扱いの考え方は少し難解ですが、純資産額へのインパクトが非常に大きいため、M&A当事者及び実務担当者としては必ず理解しておくべき論点になります。

営業権(のれん)とその計算

「営業権」とは、対象企業に将来見込まれる収益の経済的価値を見込むものです。その源泉には企業の社会的信用(ブランド)、技術力、ノウハウ、取引先や顧客基盤、立地条件などが含まれます。

「他の同業種を上回る企業収益を獲得できる、無形の財産的価値」とも言われており、企業または事業の単なる将来の収益獲得能力でなく「超過収益力(潜在的企業価値)」であるとも解されます。

「株式価値」は「時価純資産と営業権の合計」であり、言い換えれば営業権は「株式価値と時価純資産との差額」と言えます。

この差額のことを『のれん』と表現することがありますが、実務上は同義として扱って特段の問題はありません。

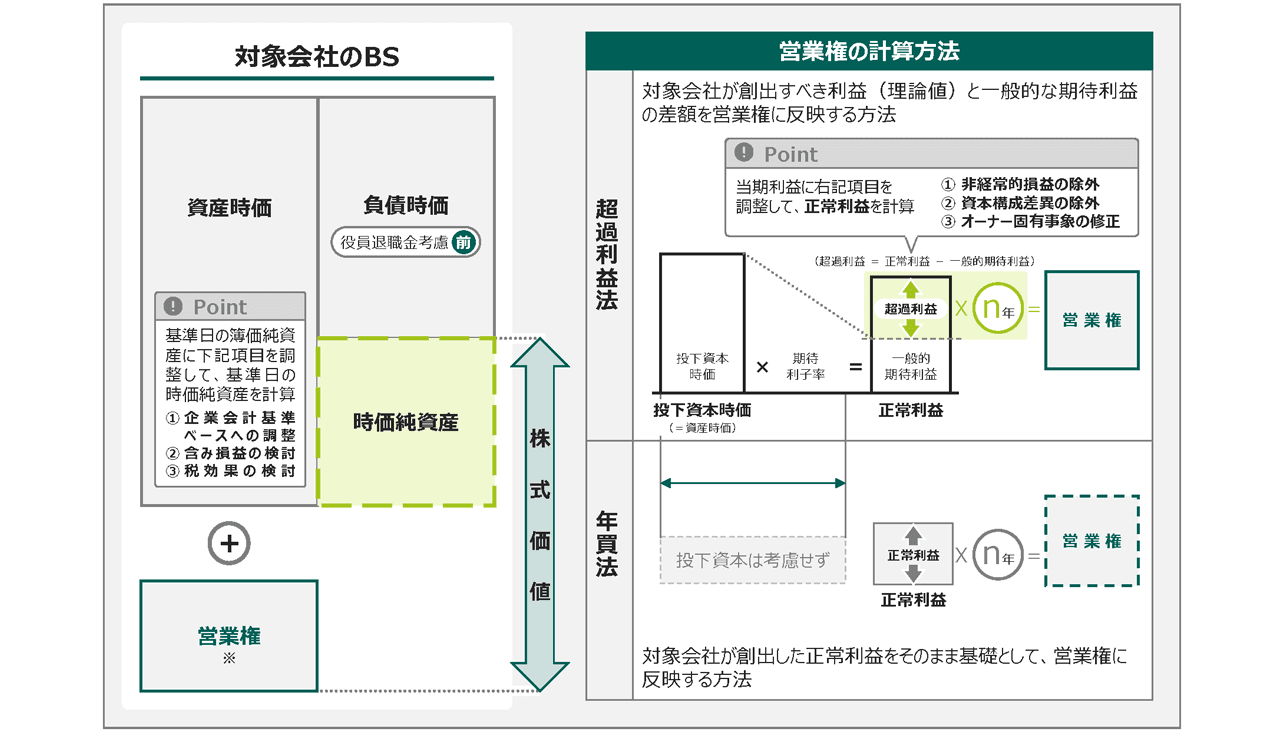

「営業権(のれん)」の計算は、実務上さまざまな取り扱いがありますが、一般的には「正常利益」をベースに、持続年数2年~4年として正常利益の同年数分とするケース(年買法)が多いと思われます。ただし、この算定手法では上記の「超過収益力」を反映することができませんし、持続年数2年~4年とする根拠に乏しいことがあります。

「正常利益」とは、企業あるいは事業の平常時における継続的な収益力(正常収益力)に基づく利益、を指します。対象企業の利益に一定の調整を加え算出した利益です。

日本M&Aセンターでは、営業権の算定は、 対象企業が創出すべき利益(理論値)と一般的な期待利益の差額を営業権に反映 する方法(『超過利益法』)をとります。

ROAの考え方に基づき、企業規模に見合ったリターン(一般的期待利益)を超過する部分を、対象企業固有の収益力として営業権に反映するものです。これにより、資本効率の高い企業ほど、営業権を高く算出できるようになっています。

また、持続年数については後述の「取引事例法」を採用することで、過去のM&A事例から、事業内容・地域・財務指標などが似ている企業の売買事例を選定し、その売買実績にもとづき持続年数を個別に算出することを可能としています。

これはコストアプローチに、部分的にマーケットアプローチを採用したハイブリッド的な手法といえます。

マーケットアプローチの分類

マーケットアプローチは以下のように分類されます。

中堅・中小企業のM&A実務で必ずしも適用できるわけではありませんが、適用する場合は「 類似会社比準法(マルチプル法 )」が最もよく用いられます。また、相場・トレンドを最も反映できる手法は「取引事例法」です。

| 市場価額法 | ●株式市場における株価を基に株式価値を計算する方法 ●上場企業や株式の取引が活発に行われている企業の少数持分株式の売買を目的としたときに適用できる。 ●非上場の中堅・中小企業の株式は市場取引されておらず、また通常は直近における独立した第三者間の取引事例がないため、市場価額法は採用されない。 |

| 類似業種比準法 | ●国税庁が業種ごとに公表する1株当たりの配当金額、1株当たりの利益金額及び1株当たりの純資産価額とそれに対応する株価をベンチマークとし、対象企業の1株当たりの配当金額、1株当たりの利益金額及び1株当たりの純資産価額から対象企業の株式価値を計算する方法で、相続税・贈与税の計算に利用されるケースが多い。 ●類似業種比準法は、相続税の評価通達に定められた未上場株式の計算方法であり、相続対策や同族間での株式の移動を検討する際に適した計算方法であるが、独立した第三者間の取引価格を計算する際に利用することは適当ではない。 |

| 類似会社比準法 (マルチプル法) |

●基本的な発想は類似業種比準法と同様で、対象企業と規模・業種が類似する上場企業を数社選定し、株価・利益・純資産等をベンチマークすることにより、株式価値を計算する方法 ●類似会社比準法の採用には、対象企業と規模・業種が類似する |

日本M&Aセンターでは、グループの有する国内最大級のデータベースを用いて「取引事例法」を採用することができるため、いわば『相場』としての企業価値(株式価値)を算定することが可能です。

9,000件(2024年4月時点)という圧倒的な成約件数をもとに、すべての案件においてデータを整備、蓄積し続けているため、あらゆる業種で適正価額を導き出すことが可能です。

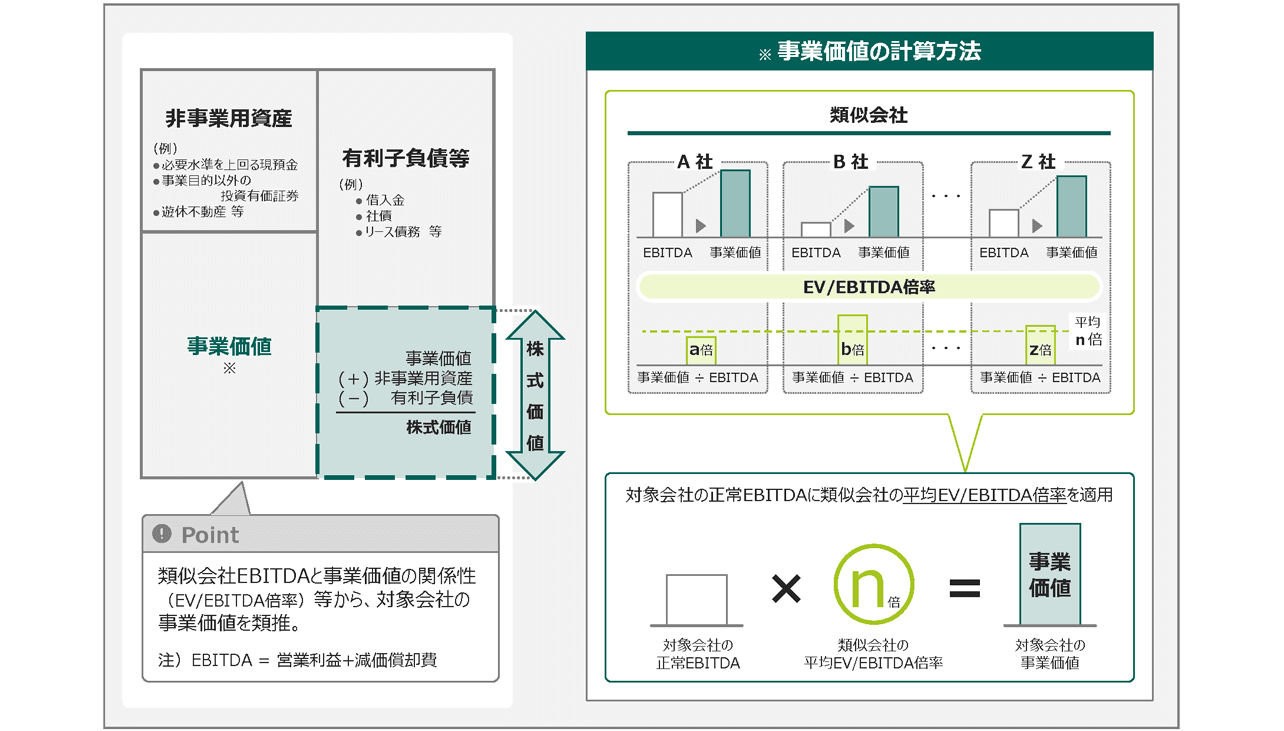

マーケットアプローチを中堅・中小企業のM&A実務で適用する場合、最も用いられるのは「類似会社比準法(マルチプル法)」です。

用いられる比率(倍率)としては、主にEBITDA倍率、株価収益率(PER)、株価純資産倍率(PBR)が代表的ですが、M&A実務上はEBITDA倍率が最も用いられ、この倍率を用いた評価手法はEV/EBITDA倍率法とも呼ばれます。

EV/EBITDA倍率法での一般的な計算手順は以下の通りです。

②対象企業のEBITDAに類似企業平均のEV/EBITDA乗じることで、対象企業の事業価値(EV)を計算する。

③上記②で計算された対象企業の事業価値(EV)に非事業用資産を加算し、有利子負債等を控除し株式価値を求める。

インカムアプローチの分類

インカムアプローチは以下のように分類されます。中堅・中小企業のM&A実務において必ずしも適用できるわけではありませんが、適用する場合には「 DCF法(ディスカウンティドキャッシュフロー法) 」が最もよく用いられます*。

| DCF法 (ディスカウンティドキャッシュフロー法) |

●企業が将来獲得すると期待されるキャッシュ・フローを現在価値に割り引いた合計額を基礎に株式価値を計算する方法 ●現状、利益がでておらず純資産も少ない研究開発型ベンチャー等においては、他の計算方法によると株式価値がゼロあるいは少額となってしまうケースがある。このような場合、事業計画をもとに、リスク要素を相応に反映させることにより、DCF法による試算を検討することがある。 ●なお、この方法を採用するためには少なくとも3~5年の信頼できる事業計画が必要となる。 |

| 収益還元法 | ●企業の予想利益を資本還元率で除して株式価値を計算する方法 ●収益還元法による株価計算のためには、DCF法と同様に信頼性の高い利益あるいはキャッシュ・フローの計画値が必要となる。 |

| 配当還元法 | ●企業からの配当金額を資本還元率で除して株式価値を計算する方法 ●収益還元法が企業の収益獲得能力に着目しているのに対し、配当還元法は企業の配当金額に着目して、その投資効率の面から株式価値を計算する方法である。したがって、事業のシナジーを求める通常のM&A において採用されるケースは殆どない。 |

DCF法(ディスカウンティドキャッシュフロー法)では、対象企業の事業から得られるフリー・キャッシュ・フロー(FCF)に基づいて事業価値を算定し、これに非事業用資産を加算し有利子負債等を控除することによって、株式価値を求めます。

現在価値に割り引くための割引率については、様々なパラメータが複合的に絡んで決定されるものであり、各パラメータの抽出の仕方については評価者の判断によるところが多くなります。他の評価手法よりも計算が複雑になるため、評価者の専門的知識や経験が特に要求される手法といえます。

上場企業が譲受側(買い手)となる場合には、DCF法で評価した株式価値の算定結果について監査法人側から詳細なヒアリングがなされることがあり、特に割引率の決定要因については議論となることが多い部分となります。

DCF法での一般的な計算手順は以下の通りです。

②将来FCFの価値を評価基準日の価値に割引くための割引率(WACC)を算出する。

③事業計画期間における将来FCF及び継続価値(TV)の割引現在価値を合計することで事業価値(EV)を算出する。

④算出された事業価値(EV)に非事業用資産を加算し、有利子負債等を控除し株式価値を求める。

企業価値評価の相談は、M&Aの専門家まで

M&Aでは最終的に「いくらで売るのか、いくらで買うのか」を決める必要があります。

株価は当事者間の交渉により決定されることになりますが、その際『理論的価値』や『相場』をお互い踏まえたうえで議論をしていく必要があります。

また、当初設定した株価目線から最終的な株価が大幅に乖離するようなことは避けなければいけませんので、M&Aの早い段階で企業の経済的実態を反映した適正な企業価値(株式価値)を算定しておく必要があります。

評価手法には実務として定着している代表的な手法がいくつか存在するものの、会社の特性や置かれている状況によって最適な手法は異なってきます。

実際には高い専門性・経験が要求されてくることになるため、専門性と実績を有するM&A仲介会社にご相談いただくことをお勧めいたします。